“Os Pataxó vivem em diversas aldeias no extremo sul do Estado da Bahia e norte de Minas Gerais. Há evidências de que a aldeia de Barra Velha existe há quase dois séculos e meio, desde 1767 (veja Histórico da ocupação). Em contato com os não índios desde o século XVI e muitas vezes obrigados a esconder seus costumes, os Pataxó hoje se esforçam para avivar sua língua Patxohã e rituais “dos antigos” como o Awê.”

Pataxó é a auto-denominação utilizada por esse povo.

Emmerich e & Monserrat (1975, p. 13), buscando delimitar as áreas ocupadas pelos denominados Gren, Aimorés ou Botocudos, afirmam, apoiadas em Simão de Vasconcellos (1864, p. 28), que Salvador Correa de Sá, ao realizar uma entrada, em 1577, os encontrou nas imediações do Rio Doce, “juntamente com outras nações tapuias, como Patachós, Apuraris e Puris”.

Esse registro é especialmente relevante na medida em que constitui a primeira referência precisa à presença dos índios Pataxó no âmbito geográfico de sua distribuição tradicional, i.e., entre a margem norte do S. Mateus e o Rio de Porto Seguro. Esses seriam os Pataxó meridionais, tal como convencionado pela literatura antropológica, ao passo que o âmbito de dispersão dos Pataxó setentrionais, atualmente denominados Pataxó Hãhãhãi, se circunscreveria à área abrangida pelos rios Pardo e Rio de Contas.

O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied assinalou a existência de similaridades culturais entre os Pataxó e os Maxacali, tais como o uso de sacos pendurados; o prepúcio amarrado com um cipó; o pequeno orifício no lábio inferior, onde, por vezes, usavam um pedacinho de bambu; o cabelo tosado à moda pataxó; a similar construção das choças; e o uso de cauim (1958, p. 276-277). É importante, contudo, lembrar que, ademais do fato de serem essas características muito amplamente compartilhadas pelas tribos da costa oriental, como o príncipe bem assinalou, outras tantas podem ser decorrentes de mútuos empréstimos nos contextos de interação,

Língua e situação sociolinguística

O Pataxó é uma língua do tronco Macro-Jê e da família linguística Maxakalí.

A rigor, a língua indígena não é mais falada, a comunicação sendo feita através do português mesclado com vocábulos da língua indígena. Todavia, um grande esforço está sendo desenvolvido para a reconstrução do Patxohã – “Língua de Guerreiro” (Bomfim, 2012) – a partir do vocabulário registrado por cronistas e viajantes. O Grupo de Pesquisadores Pataxó, que desde 1998 se dedica ao estudo da língua, refere ao “processo de retomada da língua pataxó”, do qual têm participado todas as gerações, entendendo-o como o processo dinâmico e coletivo, experimentado por essa língua no decorrer da história e da vida do seu povo (Bomfim, 2012, p. 11). Anteriormente a essa data o vocabulário ainda dominado pelos mais velhos passou a ser compartilhado e ensinado na Escola Indígena Pataxó de Barra Velha pelos primeiros professores de cultura, Arawê e Itajá (Bomfim, 2012, p. 64). Os jovens professores pataxós reconhecem, igualmente, o pioneirismo de Kanatyo, que sempre demonstrou grande interesse pelos conhecimentos dos mais velhos, assim como pela elaboração de cânticos com vocábulos da língua indígena. A primeira escola fundada em Barra Velha, em 1978, pela Funai, contribuiu, fortemente, para estimular o seu interesse (Bomfim, 2012, p. 59). O ensino de Patxohã não se restringe ao léxico da língua, mas compreende um amplo conjunto de informações, tais como danças e canções indígenas; os processos históricos vivenciados pelos povos indígenas, particularmente aqueles estabelecidos no extremo-sul da Bahia; e a identidade indígena no presente.

No caminho da classificação

Em 1938, Curt Nimuendajú, durante viagem à zona compreendida entre o rio de Contas e rio Doce, chamou a atenção do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) para um agrupamento de índios que vivia fora do seu raio de ação. Tratava-se dos Maxakalí estabelecidos nos formadores do rio Itanhaém (rio de Alcobaça), Minas Gerais, junto à divisa oriental com o Estado da Bahia (Nimuendajú, 1958, p. 53). O autor enfatiza que o idioma dos Maxakalí é muito parecido com as línguas faladas pelos Macuni, Copoxó, Cumanaxó, Pañame e Monoxó, e que apresenta “alguma semelhança com o Pataxó e o Malali”. Afirma ainda que von Martius reuniu as línguas faladas por estes grupos e mais alguns outros no grupo linguístico dos “Goytacás”, admitindo um parentesco com o grupo Jê.

Já Von den Steinen incluiu no grupo Goytacá somente as línguas faladas pelos Maxakalí, Macuni, Capaxó, Cumanaxó e Pañame e, sob reserva, pelos Pataxó, que seria uma subdivisão do grupo Jê. Ehrenreich, Rivet e P. Schmidt conservaram esta classificação.

Foi em 1931 que o tcheco C. Loukotka reexaminou os escassos vocabulários existentes e chegou à conclusão de que essas línguas, excluída o Pataxó, formam uma família linguística completamente independente da família Jê (Loukotka, 1939).

Em 1971, o coronel Antônio Medeiros de Azevedo cedeu ao antropólogo Pedro Agostinho uma lista de 71 vocábulos pataxó que recolheu enquanto comandava a tropa que, em 1936, submeteu o Posto Paraguassu, no sul da Bahia. Agostinho reuniu, por sua vez, um vocabulário com 120 formas durante seu trabalho de campo entre os Pataxó de Barra Velha, no extremo sul baiano, em dezembro de 1971. Cópias da lista de Azevedo, dos questionários (questionário padrão do Museu Nacional para estudos comparativos preliminares de línguas indígenas brasileiras; e de caráter dialectológico, destinado a verificar as características do português falado pelos índios) que Agostinho aplicou e a respectiva gravação em fita magnética foram encaminhadas ao linguista Aryon Dall`Igna Rodrigues, então no Setor de Linguística do Museu Nacional/UFRJ, para fins comparativos (Agostinho, 1972, p.7). Rodrigues examinou esse material e concluiu de que se tratava de uma língua da família Maxakalí.

Os informantes indígenas de Pedro Agostinho foram Rufino Vicente Ferreira/Tururim, que aparentava 30 anos em 1971 e se limitou a vocábulos isolados, quase sempre substantivos, e, mais raramente, lembrou-se do que, no português de referência gramatical, seriam verbos e adjetivos; e Vicentina Ferreira, aproximadamente 45 anos, que se deslocou do povoado Come-quem-Leva para Barra Velha pela primeira vez após o “fogo de 1951”. Ela só foi capaz de responder ao questionário no isolamento da pequena capela e à medida que adquiriu maior confiança no pesquisador. Lembrou-se também, sobretudo, de substantivos isolados e, ao final, estabeleceu breve diálogo com Pedro Agostinho, levando-o a supor que o resultado formal fosse muito inferior à sua aparente real capacidade de falar a língua, embora recorrendo a reduzido vocabulário. Finalmente, Luciana Ferreira/Zabelê, residente em Comuruxatiba, não pode ser entrevistada (Agostinho, 1972, p. 81).

No final dos anos 1990, durante pesquisa de campo em Comuruxatiba, Maria Rosário de Carvalho tomou conhecimento, através de Zabelê, que Vicentina, Tururim e outros haviam se deslocado, anos antes, para a aldeia maxakalí de Água Boa, no município de Santa Helena de Minas, nordeste de Minas Gerais, onde permaneceram cerca de um mês. À época da referida viagem, Zabelê, com cerca de dez anos de idade, morava com os pais em Barra Velha. Estes, Emílio Ferreira e Maria Salviana, juntamente com os filhos, Patrício e Zabelê, e mais os citados acima, foram convidados por um mineiro, que passava no Arraial Nossa Senhora D’Ajuda, em romaria, para visitar os parentes maxakalí, tendo sido o convite prontamente aceito.

É importante considerar, à luz das relações históricas existentes entre os Pataxó e os Maxakalí, que essa visita não foi imotivada, assim como não o terá sido a presença de uma família maxakalí no Parque do Monte Pascoal, logo depois da sua retomada pelos Pataxó, em agosto de 1999. Afinal, a tradição oral pataxó refere-se recorrentemente à presença de índios bravos de Minas Gerais que, de tempos em tempos, passavam pelo rio do Prado e alcançavam a antiga aldeia de Bom Jardim/Barra Velha, para trocar com os mais velhos, na praia, caça por peixe. Esse fluxo se interrompeu, muito provavelmente, devido ao desmatamento que ocorreu na região, e que afugentou os Maxakalí. “Os brabo pegava as caça, as mulher (as tapuia), vinha trocar com as outras daqui, com farinha, beiju, coco, cauim, e voltava pras barraca deles” (Carvalho, 1977, p. 93-94).

Foi durante essa visita de um mês que Zabelê e os demais relembraram vocábulos da língua maxakalí. Ela afirmava — faleceu em 04 de julho de 2012– ter aprendido palavras na língua Pataxó com o seu pai, Emílio Ferreira, antes da aludida viagem: “antes de ir pra lá eu sabia, agora quando eu trouxe as de lá [foi] que inteirou mais as de cá, que aumentou mais” (Bomfim, 2012, p. 49). Da sua assertiva pode-se depreender que ela parecia considerar estar diante de uma só língua, cujos vocábulos completavam-se sem dificuldades.

Patxohã – “língua do guerreiro pataxó”

Atualmente empreende-se grande esforço para ampliar o repertório de vocábulos falados e recuperar a sintaxe por meio de pesquisas realizadas por professores e estudantes universitários das diversas comunidades pataxós. Trata-se de um processo complexo de reconstrução, no qual os jovens, sobretudo, têm despendido muito tempo e empenho. O Patxohã (“língua do guerreiro pataxó”) está sendo ensinado na escola indígena de Barra Velha desde a década de 1990. No caso da aldeia de Coroa Vermelha, que possui a maior de todas as escolas pataxó, o Patxohã tornou-se disciplina do ensino fundamental em 2003 e do ensino médio em 2007.

Anari Braz Bomfim afirma que, ao apresentar aos professores Maxakali o material linguístico Pataxó coletado pelo Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, eles o reconheceram, majoritariamente, embora ao compará-lo com o vocabulário Maxakali também recolhido pelo mesmo viajante tenham ressaltado a presença de vocábulos diferentes. Ademais, uma professora manifestou vívida impressão quando identificou termos constantes do vocabulário pataxó ainda usados nos cânticos rituais maxakali (Bomfim, 2012, p. 47-48).

Na tabela 1.13 do Censo Demográfico 2010 – pessoas indígenas de 5 anos ou mais de idade, residentes em terras indígenas, por sexo e grupos de idade, segundo a condição de falar língua indígena no domicílio – há o registro da língua Pataxó para 772 indivíduos, sendo 394 homens e 378 mulheres, distribuídos entre as faixas 5-9 anos (93), 10-14 anos (133), 15-24 anos (252), 25 – 49 anos (258) e 50 anos + (36). Já na tabela 15 – pessoas indígenas de 5 anos ou mais de idade com indicação das 15 línguas com maior número de indígenas – registra-se para a língua Pataxó 836 pessoas fora das terras indígenas (IBGE, 2012). Os dados parecem sugerir haver consciência por parte de certo número de indivíduos pataxós, notadamente entre os 10-49 anos, de que são falantes da língua indígena, o que deve resultar do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores indígenas.

Algumas palavras em Patxohã

O site Índios Online preparou um glossário de palavras em Patxohã, veja algumas abaixo:

População

Através do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI)/FUNASA obtivemos dados concernentes ao conjunto da população Pataxó. O fato de não dispormos de informações sobre a metodologia utilizada pelo SIASI para a coleta desses dados dificulta a realização de uma análise detalhada do comportamento demográfico apresentado pelos Pataxó. No entanto, tratando-se de dados populacionais disponíveis não seria possível negligenciá-los, em face do que adotamos a estratégia de imputar-lhes uma certa confiabilidade, de modo a tomá-los como representativos do montante de Índios Pataxó que vivem na zona rural dos municípios de Itamaraju, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz de Cabrália.

Os dados do SIASI registram, para 2010, 11.436 habitantes (sendo 5.839 homens e 5.597 mulheres) distribuídos pelas aldeias Barra Velha, Aldeia Velha, Boca da Mata, Meio da Mata, Imbiriba, localizadas em Porto Seguro; Pé do Monte, Trevo do Parque, Guaxuma, Corumbauzinho e Aldeia Nova, estabelecidas em Itamaraju; Coroa Vermelha e Mata Medonha, em Santa Cruz de Cabrália; e, por fim, Águas Belas, Craveiro, Tauá, Tibá, Córrego do Ouro, Cahy e Alegria Nova no Prado, totalizando 19 aldeias.

Se compararmos os dados totais da população rural destes quatro municípios que, segundo o Censo de 2010, perfaz aproximadamente 50.000 hab., chegamos à proporção de cerca de 1 Pataxó para cada 5 habitantes da zona Rural destes municípios, aproximadamente a mesma proporção de Índios/população rural do estado do Amazonas, que possui a maior população indígena rural dentre as unidades da Federação pesquisadas pelo Censo 2010.

No estado de Minas Gerais, por outro lado, nos municípios de Carmésia, Itapecerica e Araçauaí viviam, segundo o SIASI, 349 pataxós (178 homens e 171 mulheres), que então representam 1,9% da população rural estabelecida nestes municípios.

No Censo Demográfico 2010, os Pataxó compõem a tabela 1.14 – pessoas indígenas, por sexo, segundo o tronco linguístico, a família linguística e a etnia ou povo – com um total de 13.588 hab, sendo 6.982 homens e 6.606 mulheres. Já na tabela 3.1 – pessoas residentes em terras indígenas, por condição de indígena, segundo as unidades da federação e as terras indígenas – constam, na Bahia, apenas as aldeias Águas Belas (232 hab.), Aldeia Velha (928), Barra Velha (3.064), Coroa Vermelha (3.541), Imbiriba (397) e Mata Medonha (874). Em Minas Gerais, há referência apenas à Fazenda Guarani (246 hab.) (IBGE, 2012).

Localização

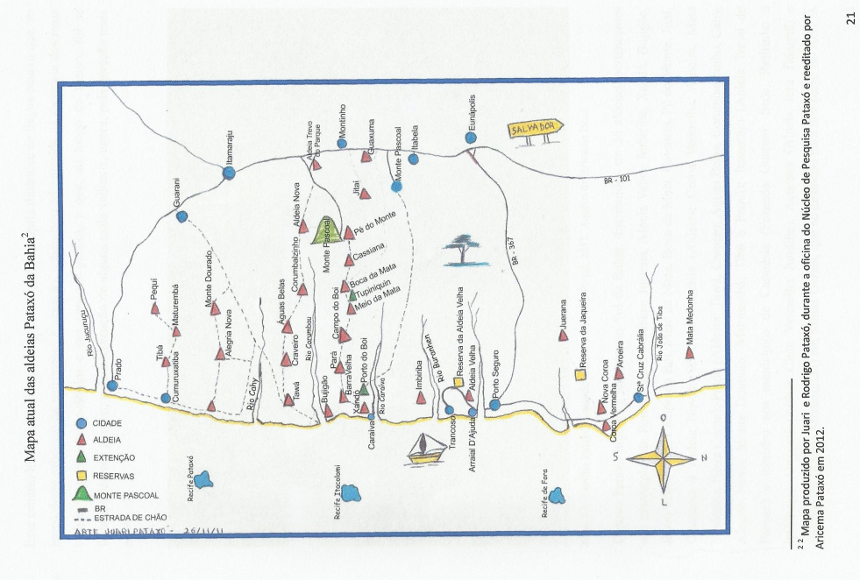

Os Pataxó vivem no extremo sul do Estado da Bahia, em 36 aldeias distribuídas em seis Terras Indígenas — Águas Belas, Aldeia Velha, Barra Velha, Imbiriba, Coroa Vermelha e Mata Medonha — situadas nos municípios de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Itamaraju e Prado.

No estado de Minas Gerais, os Pataxó vivem em sete comunidades, das quais quatro — Sede, Imbiruçu, Retirinho e Alto das Posses – estão localizadas na Terra Indígena Fazenda Guarani, município de Carmésia; Muã Mimatxí, em um imóvel cedido à Funai pelo Serviço de Patrimônio da União, no município de Itapecerica; Jundiba/Cinta Vermelha, no município de Araçuaí e também habitada pelos Pankararu; e Jeru Tukumâ, em Açucena

As comunidades de Minas Gerais se formaram, indiretamente, a partir dos episódios do “Fogo de 51” e da criação do Parque Nacional do Monte Pascoal (PNMP), assim como, posteriormente, do “reconhecimento” dos Pataxó pela Funai, em 1971, o que os teria atraído para este estado, onde já havia uma representação do órgão que poderia lhes prestar assistência (informações cedidas por José Augusto Laranjeiras Sampaio).

Em julho de 2010, grupos pataxó da TI Fazenda Guarani ocuparam áreas de duas Unidades de Conservação: o Parque Estadual do Rio Corrente, no município de Açucena, e o Parque Estadual Serra da Candonga, no município de Dores de Guanhães. Segundo líderes indígenas, o pleito pela criação de novas terras indígenas visa amenizar as situações de insuficiência territorial e escassez de recursos naturais às quais as populações indígenas estão submetidas.

Na Bahia, o número de aldeias aqui apresentado foi obtido junto às comunidades locais e a alguns de seus líderes ao longo de sucessivos trabalhos de campo realizados por diferentes pesquisadores. Essa estimativa, contudo, difere da apresentada pelos órgãos oficiais devido à própria dinâmica de ocupação territorial pataxó.

Além disso, esses dados podem variar entre os próprios informantes nativos, uma vez que a caracterização de uma determinada área como aldeia, e não como “retomada”[termo utilizado para caracterizar a ocupação de terras não identificadas como indígenas, mas que a tradição pataxó reconhece e reivindica como tal] é variável.

Saiba mais

Histórico do contato

Os registros históricos comprovam que a presença dos Pataxó na região entre o rio de Porto Seguro e a margem norte do rio São Mateus, no atual estado do Espírito Santo, remonta ao século 16.

Nessa época os Pataxó já eram alvo de hostilidades e privações por parte dos colonos, do mesmo modo que eram constantes os conflitos com outros povos indígenas, muitos dos quais suscitados pelos portugueses, que estabeleciam alianças com alguns deles, em troca de ferramentas, para indispô-los contra os Pataxó e Botocudo, considerados os mais recalcitrantes. Grupos aparentemente aliados aos portugueses também se beneficiaram dessa situação, pois, mediante promessas de paz e conversão ao cristianismo, costumavam imputar aos Pataxó e Botocudo “todas as hostilidades e carnagens” (Revista Trimensal de História e Geographia, 1846).

Em 1757, o Diretório Pombalino – um conjunto de medidas que visavam, formalmente, preparar os índios para governar suas aldeias – impôs aos índios uma severa disciplina. A comarca de Porto Seguro esteve, entre 1767 e 1777, sob a direção do desembargador e ouvidor geral José Xavier Machado Monteiro, que não disfarçava o seu desapreço pelos índios aí estabelecidos ou que por aí passavam, considerados “dos mais torpes e ociosos do Brasil”. Ele combateu o uso das línguas indígenas e a suposta ociosidade dos chefes de família, ao mesmo tempo em que lhes retirava os filhos homens, para empregá-los em ofícios, e distribuía as meninas “pelas casas de mulheres brancas e honestas”. O objetivo era, pois, “civilizá-los” mediante a aquisição de novos costumes e uma nova língua, transmitida nas escolas públicas a partir dos cinco anos. As famílias indígenas eram, assim, desfeitas, sem qualquer preocupação com os seus interesses e sentimentos (Revista do Instituto Histórico Geographico da Bahia, 1968).

Na segunda metade do século 18, há notícia da existência de 12 aldeias de “índios bravos”, localizadas no entorno do Monte Pascoal. O cronista Luis dos Santos Vilhena recomendou, à época, a conservação e o aumento da vila do Prado, tendo em vista a sua relativa proximidade das referidas aldeias e a necessidade de favorecer a produção de seu “fertilíssimo terreno” e servir, simultaneamente, de barreira e obstáculo aos seus habitantes, os “bárbaros Pataxó que infestam toda a grande comarca de Porto Seguro” (Vilhena, 1969, p. 535).

A informação de Vilhena foi corroborada e complementada pelo padre jesuíta Cypriano Lobato Mendes, que atuou em uma das Missões de Índios, não identificada, da comarca de Porto Seguro, e enviou, em julho de 1788, uma representação a D. Pedro II na qual reclama maior atenção para a comarca, que considerava ser a terra mais fértil e mais rica das que conhecia no Brasil, onde se encontravam, em abundância, as madeiras mais preciosas do país. Mendes refere-se, ainda, a uma celebrada Lagoa Dourada, “nas visinhanças do monte Paschoal, [em cujas] fraldas he que dizem está situado nas suas aldêas o gentio Pathaxó, que saem muitas vezes à praia à pescaria de tartarugas (…)”. (Conselho Ultramarino Brasil, 1788). Esta lagoa continua sendo um ponto de referência importante para os Pataxó.

Essa área sediaria, um século e meio depois, o Parque Nacional do Monte Pascoal, recuperado em 1999 pelos Pataxó. Era no seu entorno que se distribuíam, tal como atualmente, mais de dez aldeias, cuja população se alternava, anualmente, entre os ecossistemas de praia e mata para suprir a sua dieta alimentar baseada na farinha de mandioca, peixes e/ou crustáceos e moluscos.

Em 1808, o Príncipe Regente D. João, recém-chegado ao Brasil, determinou ao desembargador Luiz Thomaz de Navarro que realizasse viagem por terra da Bahia ao Rio de Janeiro, para reconhecimento da região. Ao descrever a ponta do Corumbau, próxima do Monte Pascoal, o desembargador observou que, na parte sul, ainda se conservavam canaviais de formidável grandeza, deixadas pelos índios que neste lugar estiveram aldeados e que foram removidos pelo Ministro José Xavier Machado para a vila do Prado (provavelmente em 1767, ou a partir dessa data, quando a Vila do Prado foi criada pelo 1º. Ouvidor de Porto Seguro) (Revista Trimensal de História e Geographia, 1846). À época da passagem de Navarro essa vila encontrava-se em grande decadência, demográfica e econômica, o que tornava sem efeito a justificativa utilizada para a sua transferência, isto é, “se approveitarem de melhor commercio e se civilizarem”.

Vale notar que outros grupos pataxós mantinham-se, contudo, sem contato ou em contato intermitente com os não indígenas, inclusive no entorno do Prado. O desembargador encontrou na praia denominada Tauape um grupo pataxó não sedentário, fato que o obrigou a permanecer em vigília toda a noite: “dividindo a gente em três partes para gritar até o romper da alva para resistir ao gentio Pataxó, por ter apparecido rasto d’elle, e ser gentio muito atrevido e valente, que não tem domicillio certo, anda errante, vivendo da pesca, caça, e furtos” (Revista Trimensal de História e Geographia, 1846, p. 442).

A partir de 1810 cresceram as expectativas em relação à fixação dos Pataxó em aldeias. O novo Ouvidor, José Marcellino da Cunha, julgava estar conseguindo “trazer à paz quase toda a gentilidade, principalmente o Patacho”, em decorrência da construção de vários destacamentos (Cerqueira e Silva, 1931, p. 56). Distintos grupos deslocavam-se e surpreendiam os visitantes, que em geral interpretavam suas incursões como expressões amistosas de desejo de contato mais regular.

Ora surgiam grupos em Trancoso, ora na povoação de Crememuã (hoje denominada Caraíva), outras vezes na aldeia de Comuruxatiba, destinada pelo Ouvidor como residência para o inglês Charles Frazer. Este, posteriormente, pleiteou e obteve a concessão de uma sesmaria “com distância de seis léguas na extensão da costa”, na qual estava incluída, a seu pedido, Comuruxatiba (Cerqueira e Silva, 1931, 1931, p. 56).

Na década de 1820 chegou ao Brasil o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied que, por produzir registros detalhados e novos sobre os Pataxó da região costeira, se tornou uma das melhores fontes sobre o tema. Ele notou a presença predominante dos Pataxó e esporádica dos Botocudo nas florestas próximas a Mucuri, também frequentadas por “outras ramificações dos tapuias” — tais como os Capuchos, Cumanachos, Machacalis e Panhamis — e os Maconis, Malalis, entre outros, já estabelecidos em povoados, nos limites de Minas Gerais (Wied-Neuwied, 1958, p. 187).

As quatro primeiras “ramificações tapuia” estavam, em 1815, aliadas aos Pataxó para combater os Botocudo, mais numerosos. Esta aliança teria sido facilitada por supostas semelhanças culturais e linguísticas que teriam estimulado uma “estreita afinidade” e uma distribuição espacial mais ou menos compartilhada. Os Pataxó estariam estabelecidos, à época, à margem do rio Mucuri, enquanto outros povos estariam mais ao norte, junto ao rio Belmonte, onde também viviam os Botocudo (Wied-Neuwied, 1958, p. 187).

A descrição feita por Wied-Neuwied do grupo com o qual se encontrou e realizou trocas na vila do Prado, demonstra que se tratava de um contato amigável de um grupo de homens chegado ao local poucos dias antes, oriundo das florestas, portando arcos e flechas e transportando bolas de cera. Seu objetivo era trocar produtos da floresta por bens produzidos pelos não índios, tais como facas e panos vermelhos, que obtiveram do príncipe. A sua presença, ao suscitar mais interesse do que receio, indica que suas visitas haviam se tornado mais usuais desde 1813, por meio da mediação de um grupo maxakalí em contato há mais tempo (Wied-Neuwied, 1958, p. 214).

Em 1857, há informações acerca de uma pretendida transferência dos índios da vila do Prado para a vila vizinha, Alcobaça, o que provocou reações contrárias do subdelegado de polícia do Prado e alegação de não recebimento de instruções por parte do Diretor Geral de Índios. Quatro anos depois, em 1861, o assunto foi retomado por meio de uma referência explícita à criação, ou reestabelecimento, de uma aldeia no rio Corumbau, na vila do Prado, pelo vigário capitular Rodrigo Ignácio de Souza Meneses. Em correspondência enviada à Presidência da Província, ele afirmou ser de extrema necessidade a criação de uma aldeia no rio Corumbau, onde, “nos bravios contíguos […] existiam centenas de famílias que ora estavam nas brenhas e ora na Vila do Prado, sem caráter algum hostil mas persistentes em seus costumes selváticos, e à sua fertilidade e proporções para estabelecimento de grandes fazendas (Pinto, 1861, p. 36). Esses índios iam sempre pescar no rio Corumbau, atraídos pelo peixe que ali abundava e pelos mariscos. Armavam seus ranchos enquanto ali permaneciam para pescar e salgar o peixe, e então transportá-lo para a mata, onde moravam na outra parte do ano. As terras do Corumbau eram, então, quase todas devolutas.

A recomendação do vigário capitular foi prontamente aceita. Ao falar à Assembleia Provincial, em 1º de março de 1861, Antonio da Costa Pinto, Presidente da Província, tratou da criação de uma aldeia indígena no rio Corumbau.

A aldeia mencionada não é outra senão a aldeia de Barra Velha, tradicionalmente denominada Bom Jardim e referida pelos Pataxó, hoje, muito sugestivamente como aldeia-mãe. Tal hipótese foi suscitada, preliminarmente, por Pedro Agostinho (1974) e, em seguida, por Carvalho (1977), que baseada em depoimentos indígenas e na descrição da costa feita pelo capitão-mor de Porto Seguro em 1805 (Castro e Almeida, 1918), concluiu que a foz do rio Corumbau ficava na frente do sítio onde, atualmente, se localiza a aldeia Barra Velha. Esta foi posteriormente deslocada mais para o sul, justificando a denominação da aldeia como Barra Velha. Assim sendo, parece inquestionável afirmar que Barra Velha e a aldeia criada a partir de 1767, e novamente criada em 1861, são apenas uma, o que lhe dá uma existência de quase dois séculos e meio (245 anos).

O Fogo de 1951

Em 1949 o capitão pataxó Honório Borges se deslocara ao Rio de Janeiro com o propósito de pedir providências ao Serviço de Proteção aos Índios (SPI) contra a invasão da terra indígena. Segundo o seu filho Severiano, que o acompanhou e era, na época, ainda menino, Honório esteve com o Marechal Rondon e obteve dele a promessa de que algo se faria por sua gente (Agostinho, 1972, p. 62)

De volta à Bahia, dois homens que o capitão Honório Borges conhecera no Rio de Janeiro (genericamente designados tenente e engenheiro) lideraram, conforme as evidências, um assalto a um comerciante do povoado de Corumbau. O assalto desencadeou revoltas que culminaram no que é localmente referido como o ‘Fogo de 1951’.

O motim, no qual foram envolvidos os Pataxó da Aldeia de Barra Velha, resultou em violenta repressão por destacamentos policiais de Porto Seguro e Prado, na morte de um índio e dos dois líderes não indígenas, na prisão de 38 índios, entre os quais o capitão Honório Borges, e no incêndio da Aldeia de Barra Velha, o que provocou a dispersão dos demais, em desespero.

No dia 11 de junho de 1951, o comandante das tropas, Major PM Arsênio Alves, declarou que o levante fora político e comunista e que em Barra Velha encontrara listas de endereços de militantes da Bahia e outros estados (A Tarde, 11/06/1951). No que concerne ao incêndio da aldeia, ele afirmou ter sido uma medida sanitária, aconselhada pelo médico da força policial, uma vez que no interior das casas havia, apodrecendo, “… bois abatidos dois dias antes… (A Tarde, 11/06/1951).

Após certo tempo os fugitivos retornaram, gradativamente. Pedro Agostinho, ao examinar fotos aéreas de 1957 registrou quatro casas claramente visíveis no sítio da Aldeia e, bem próximas daí, duas clareiras recentes que ele supôs abertas para roças (Agostinho, 1972, p. 68). Honório Borges não mais regressou, tendo falecido em Canavieiras, onde se instalou depois de sair da prisão.

Há quem perceba no fogo de 1951, como passou a ser referida a sucessão de fatos acima relatada, características de uma narrativa de origem que se insere em uma dialética mais ampla de legitimação histórica de reivindicações antigas (Kohler, 2011, p. 83).

Aldeias

O status de aldeia não coincide necessariamente com a regularização fundiária da terra e geralmente está relacionado à organização sociopolítica, tal como a designação de um cacique próprio. Mas outros elementos também são significativos, a exemplo do estabelecimento de escolas nas comunidades, tal como enunciado pelo cacique de Barra Velha, em 2006, para diferenciar “retomada” de “aldeia”: “é aldeia quando tem escola” (Miranda, 2009, p. 34).

Tentar estabelecer a ordem de antiguidade das aldeias pode gerar equívocos, pois velhas aldeias podem ter sido invadidas e só mais recentemente reocupadas. O velho pajé da Boca da Mata, Manuel Santana, cuja memória e capacidade de observação são dignas de destaque, afirma, com muita convicção, que a aldeia Caveira, entre os rios Corumbau e Jibura, só não é mais antiga que a aldeia Imbiriba. Acolhida tal afirmação, teríamos que rever a posição em relação à aldeia Barra Velha, cujas evidências históricas indicam haver sido criada em 1861 e que tem sido considerada, pelos antropólogos e pelos Pataxó, como o seu mais antigo estabelecimento.

Cada aldeia tem um líder, denominado cacique, que constitui um porta-voz externo e um articulador interno. Razões variadas podem ensejar que alguém, em geral do sexo masculino, se torne um cacique, raramente prevalecendo mecanismos de sucessão por hereditariedade ou prerrogativa de uma família, como ocorre em Barra Velha, onde os Ferreira foram os primeiros caciques – Machadinho, João Vicente e Marcelo – e os primeiros a retornar à aldeia após o “fogo de 1951”. Os primeiros retornados teriam sido Epifânio Ferreira, elevado à condição de cacique/capitão, e sua filha Josefa, uma espécie de alter ego do pai. Gabriele Grossi demonstra a concentração do poder político em Barra Velha no interior da família Ferreira (2004).

O número significativo de aldeias pataxós na atualidade se deve ao processo de retomada de parcelas do território tradicional das quais os índios foram esbulhados em distintos momentos históricos. Há também, mais recentemente, ocorrência de faccionamento de aldeias ou grupos, decorrentes, muito provavelmente, de uma relação desproporcional entre o número de pessoas e o montante de recursos ambientais disponíveis.

Práticas rituais e festas

Os Pataxó reportam-se, muito frequentemente, aos Abatirás, “Baquirás” ou “Abaquirás” e aos Habiá. Os primeiros estão relacionados à Juacema ou ponta de Juacema, como é mais conhecido esse local, um trecho da costa de Porto Seguro onde as falésias avançam sobre o mar, localizando-se entre os rios do Frade e Caraíva, mais próximo deste último. A primeira referência que Carvalho registrou sobre o tema foi em Barra Velha, em 1976, período em que os Pataxó ainda permaneciam em grande isolamento. Ao tentar extrair informações sobre a “história dos antigos”, ela ouviu, após certa resistência, de João Nascimento, já falecido e reputado, à época, como relevante depositário da tradição, “que aí base de uns 03 dias chegou os índios, aí arrasou a Juacema. Esses índios era daí de cima. Chegou os índios por terra, por cima do terreno, com arco, e o Baquirá por baixo do chão… Baquirá é índio brabo, brabo mesmo. Acho que eles mora debaixo do chão que ainda não descobriram essa Aldeia. Cavaram um buraco, tem dois buracão… um perto da costa e outro lá em cima. Acho que nunca descobriram essa Aldeia de índios, chamam Baquirá” (Carvalho, 2008, p. 17).

O mesmo informante declarou, à mesma época, que os antigos diziam que eles vinham fazer guerra aqui fora. Brigando de arco, era assim que eles brigavam. “Em Juacema, o filho do caboclo, do índio, pegou um bem-te-vi (índio da beira da costa mesmo, Pataxó) e esse bem-te-vi fez uma guerra com eles. O filho do civilizado bateu no filho do caboclo e tomou o bem-te-vi. Foram pra mata chamar os outros e quando vieram, fizeram uma guerra. E os outros, os Abaquirá, sairam debaixo do terreno. Fizeram guerra e acabou com a Juacema. Saíram debaixo do chão – tem o buraco de onde eles sairam, os Baquirá. Os antigos contavam isso e prova que ainda tem lá os buracos” (Carvalho, 2008, p. 18).

A tradição oral pataxó é reproduzida pela tradição escrita dos viajantes, cronistas e historiadores. O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, em visita à região, ao longo dos anos 1816-1817, passou pelo local, descrito como uma planície seca de campos, atingida após percorrer altas e íngremes ribanceiras de argila e arenito, seguidas de uma trilha escarpada até o cimo das barreiras, após o que o visitante entra em Juacema. De acordo com a tradição dos moradores locais registrada pelo príncipe, houve, nos primórdios da colonização portuguesa, uma grande e populosa vila assim também denominada, ou Insuacome, que foi destruída pela guerra com uma bárbara e antropófoga nação dos Abaquirás, ou Abatirás. Para o príncipe, essa tradição se basearia, indiscutivelmente, nas devastações causadas pelos Aimorés ou Botocudos à capitania de Porto Seguro, quando a invadiram em 1560, ocasião em que também assolaram os estabelecimentos à margem do rio Ilhéus, ou S. Jorge até que o governador, Mem de Sá, os rechaçou. (…)” (Wied-Neuwied, 1958, p. 221).

Tanto os Bakirá quanto os Habiá são seres vivos, sendo os segundos descritos por aqueles que os veem e com eles se comunicam, como morenos, falantes da língua corrente, de tamanho normal e aspecto humano, e com a peculiaridade de não comerem sal. Há, ainda, o somsim saperé, um homem com a perna enrolada na outra, cheio de ferida. É humano e invisível. Mas, do mesmo modo que os humanos, os “bichos do mato” encantam. Caipora, por exemplo, é uma mulher, dona da criação do mato. Trata-se de um segredo… porque é encantada. Comenta-se largamente que no Pé do Monte “tem bicho homem, fica sob o chão”. O boitatá é também um homem invisível, com fogo sobre a cabeça. O giburinha é também invisível, um homem pequeninho que, pelo rastro, tem alguns centímetros. Mas gosta de mulher e as engravida. Em Barra Velha nasceram quatro gibura fêmeas. Ele rói a mangaba, caxandó, guaru, a mulher come… quando o menino não sai pequeno, sai com dente, é produto do gibura. Tem ainda uma qualidade de nego d´água, uma gente d´água encantada, quando pressente uma mulher, ela mergulha fundo com ele e faz sexo. A pele é escura, como de lontra, ariranha.

Casamento

Conforme relatos de alguns dos índios mais velhos registrados por Maria Rosário de Carvalho na aldeia de Barra Velha, na década de 1970,

antigamente, casava primo com primo pra não acabar a nação, agora é que modificou. […] Eles cortavam pau, uma tora de pau… se o rapaz guentasse pegar aquela tora de pau, tava bom de casar. Se a moça também guentasse suspender, tava boa de casar. Se num guentasse, num tava bom de casar ainda. O casamento era com um parente, com primo… fora não, tudo era parente”.

A prática era entendida como um pré-requisito para a realização do casamento à medida que testava a capacidade física dos pretendentes em prover necessidades mútuas em situações de risco:

quando um adoecesse pela mata, uma dor ou sentido de um bicho, botava aquele homem nas costas e vinha com ele pra rancharia. Se ela adoecesse também pelas matas, ele tinha de trazer ela nas costas. Pois tinha de suspender o pau”.

Em Coroa Vermelha, é comum ouvir-se relatos de que, em tempos passados, quando um rapaz se interessava por uma moça, atirava-lhe uma pedrinha. Em um novo encontro, se a moça desejasse corresponder ao cortejo, retribuía, atirando-lhe outra pedrinha. Durante algum tempo, os enamorados prosseguiam com o jogo de pedrinhas, até que o rapaz lançasse uma flor, como sinal de pedido de casamento. Esse ato era seguido de uma conversa entre o casal e o cacique, que se dirigia aos pais da moça para formalizar a união (Castro, 2008, p. 123).

João Nascimento relatou a Carvalho, em 1976, que no seu tempo, o homem interessado pedia a moça em casamento ao seu pai, marcava o dia pra “juntar”, geralmente sábado à noite, “cantava, fazia aquela roda”. Ademais, para que houvesse a união consensual, o rapaz deveria dispor de alguma fonte material que assegurasse a reprodução do casal e da futura prole: “tendo aonde eles comer, casava”, e um abrigo – kijemi – separado das famílias de orientação.

Os “casamentos de antigamente” costumavam ser realizados em idade tenra. Inúmeras mulheres diziam, nos anos 1970, ter-se casado “modernas/pequenas”. De acordo com essa expressão, era o marido quem as “criava”. “Ele já era homem de mulher e eu menina. Eu era menina, mas tinha corpo”. Em situações em que rumores eram suscitados por certas relações afetivas – “o pessoal falava que ele tinha bolido com aquela moça” – a expectativa de todos era de que os envolvidos passassem a viver juntos. O intercurso sexual antes da união consensual era caracterizado como roubo, sendo frequentes os comentários sobre roubos entre as aldeias.

Atualmente, a prática de carregar a tora tem sido recuperada em cerimônias realizadas na Reserva da Jaqueira, na Aldeia Coroa Vermelha. Assim, alguns casamentos religiosos, tanto os contraídos na Igreja Católica quanto nas inúmeras igrejas evangélicas estabelecidas no entorno da TI, são sucedidos pelo ritual indígena, em uma grande festa que atrai índios e não índios. Além de carregar o peso equivalente ao da noiva, o noivo deve mostrar habilidades com o arco e a flecha. Após essas provas de resistência, acompanhadas pela assistência com entusiasmo, o cacique conduz uma cerimônia na língua pataxó, o Patxohã (Castro, 2008, p. 123).

Ritual do Awê

O ritual do Awê é o único considerado “coisa dos antigos”. É “algo que sempre existiu e que nem os avós dos velhos sabiam dizer quando começou […]. Parece que quando se fazia um Awê antigamente era uma única música/dança o tempo todo. Mas fazer um Awê é uma expressão que hoje [se] refer[e] a contextos diferentes de festas […] engloba um conjunto bem variado de coreografias, cada qual com um sentido determinado” (Grunewald, 1999, p. 251). O Awê requer cauim e, eventualmente, aluá, uma bebida fermentada de grãos de milho moidos ou cascas de frutas, como o abacaxi, entre outras.

Por outro lado, a existência do Toré, entre os Pataxó, sempre foi negada: “O Toré é do norte, não é nosso”. Alguns, a exemplo do pajé Manoel Santana, reagem, muito negativamente, à possibilidade de admissão dessa prática, sob o argumento de que “não pode copiar isso aí, não, que não é nosso, quando o pessoal do norte chegar, nós vamos passar vergonha e não pode cantar isso lá. Cada um representa o que é seu. Representar o que é dos outros?”.

Os rituais indígenas, no contexto etnográfico do Nordeste, têm um forte acento sobre o seu caráter privado, sob a forma do “segredo”. É comum, pois, a referência a um Toré passível de ser compartilhado com assistentes não indígenas, e um outro, privado, cuja participação constitui uma prerrogativa exclusiva dos índios. O Awê dos Pataxó estabelecidos no extremo-sul baiano parece enfatizar a expressão pública, ao contrário do que tem sido observado em relação ao Toré, considerado por eles como sendo “dos índios do Nordeste, mais lá para cima”. Sandro Campos Neves observa, contudo, que o Awê em Coroa Vermelha é apresentado tanto no contexto público como em contextos íntimos e exclusivos, tais como em comemorações de retomada de terras ou celebrações na Reserva da Jaqueira (Neves, 2012, p. 155).

Segundo descrição de Grunewald, o líder Nelson Saracura acredita que os índios da Coroa Vermelha estão “resgatando uma cerimônia antepassada”, mas que esse resgate não pode ser mostrado ao não indígena, “porque tem que ter um segredo do ritual, o segredo é a segurança, um segredo é a resistência de nós como área indígena”. Assim, Saracura afirma que a comunidade da Coroa Vermelha tem pretendido representar as “duas partes”, ou seja, tanto o Awê (proveniente de Barra Velha) quanto oToré (oriundo da Reserva Indígena Paraguassu-Caramuru, onde residem, dentre outras etnias, os Pataxó HãHãHãe, ou Pataxó setentrionais) (Grunewald, 2008, p. 261). A afirmação de Saracura deve ser, contudo, relativizada, pois se trata de um Kariri-Sapuyá – uma das etnias estabelecidas, desde os anos 1938, naquela reserva – que, muito provavelmente, é favorável à união das duas ramificações pataxós. Já entre os Pataxó de Carmésia (Minas Gerais), registros apontam para a presença de um ritual que obedeceria a um padrão geral mais próximo do Toré (Grunewald, 2008).

No que diz respeito à relação entre os Pataxó da Bahia e de Minas Gerais, são comuns viagens empreendidas por representantes do movimento de mobilização cultural provenientes de Coroa Vermelha e Barra Velha, para Minas Gerais, no intuito de compartilhar tradições pataxós. Periodicamente, pesquisadores da língua Patxohã das duas aldeias acima mencionadas se deslocam para as demais, incluídas as de Minas Gerais, para realizar cursos de reciclagem aos professores, visando não apenas a troca dos conhecimentos produzidos, mas a garantia, de acordo com os seus próprios argumentos, da “unidade” de sua identidade (Miranda, 2009).

Festas

Arsgwaksá

Em agosto celebra-se, anualmente, o Arsgwaksá, a festa comemorativa do aniversário do Projeto Jaqueira, quando, simultaneamente, se veicula a cultura Pataxó. As festividades incluem apresentação do Awê, provas físicas como corridas de toras e distintas modalidades de “representação pública da indianidade Pataxó”, tais como os casamentos tradicionais, precedidos por uma demonstração de força física dos pretendentes masculinos, i.e., o transporte de toras de madeira, as mesmas utilizadas em competições nos jogos indígenas (Neves, 20123, p. 166-167).

A denominada Semana Santa era referida como ocasião para o uso de máscaras de cabaça, cada uma sob uma denominação. “Tinha um tal de Mandu, um bicho de cabeça grande, caipora, boi… Saía na Semana Santa”. Trata-se, ainda hoje, de período no decorrer do qual se manifestam hábitos mais formais, tal como o tratamento com certa reverência para com os mais velhos, como tomar-lhes a benção, ajoelhados, como expressão do parentesco efetivo ou presuntivo que une o jovem ao mais velho: “A benção, meu tio! Meu primo! Meu padrinho!”. Aparentemente, não há conexão direta e consciente, para os Pataxó, entre a Semana Santa – festa cristã em comemoração à ressurreição de Cristo – e o uso de máscaras de animais. Haveria, apenas, muito provavelmente, a lembrança de um marcador temporal de influência cristã.

Os Pataxó comemoram, tradicionalmente, as festas de Folia de Reis, em 06 de janeiro; de São Benedito, em 20 de janeiro; e de Nossa Senhora D’Ajuda, em 15 de agosto. Em 1971, Agostinho registrou que, em dias de festa, especialmente de reis, dançam com máscaras feitas de cabaças e peles” (Agostinho, 1972, p. 83).

Folia de Reis

São comuns os relatos de que a folia ou esmola do Divino Espírito Santo, procedente de Comuruxatiba, município do Prado, há muito tempo visita a aldeia de Barra Velha na véspera de Reis. Um grupo de foliões que compõe o préstito chega, carregando uma bandeira, e se dirige à capela, após recolher esmolas, de casa em casa, acompanhado da população local. A cada visita/contribuição, a pessoa visitada integra-se aos foliões, que conduzem a caixa com as doações. A reza noturna atrai toda a população local, e após as orações, os condutores – os “cantadores dos reis”, que utilizam cavaquinhos, pandeiros e tambores – entoam a folia do Espírito Santo.

No arruado principal da aldeia, são armadas barracas iluminadas por candeeiros. A sinuca é o centro das atenções, retendo parcela dos participantes, enquanto outra circula e participa da festa. A maioria das crianças, mocinhas e rapazes, desfila com roupas novas, aguardando a festa que será realizada na casa do festeiro.

Festa de São Benedito

Dia 20 de janeiro é a vez da esmola de São Benedito, também procedente do Prado, chegar às imediações de Barra Velha, acompanhada por um número razoável de pessoas. Os Pataxó vão ao seu encontro e, pouco depois, introduzem a esmola na aldeia, deslocando-se para a igreja, onde cantam. Os visitantes são recepcionados com boa quantidade de comida, em geral carne de porco e farinha de mandioca.

No início da festa, na casa do festeiro, animada pelos tocadores e um toca-discos, bebe-se cauim, também denominado jaroba. Coxos com essa bebida são distribuídos aos participantes. Em geral usa-se caldo de cana e não açúcar: “a nossa cachaça é nós mesmo que faz. Cozinha mandioca, bota dentro de um cocho e deixa passar uns quatro dias. Depois tá tudo fervido. E daí em diante bota duas latas de caldo de cana dentro e tampa. Com quatro dias em diante tá tudo virado em cachaça, é mesmo que um vinagre, álcool puro”.

Festa de Nossa Senhora D’Ajuda

A romaria de Nossa Senhora D’Ajuda acontecia a partir de 06 de agosto e tinha o seu ápice em 15 de agosto, quando se homenageava a padroeira do Arraial D’Ajuda em uma missa realizada na igreja de mesmo nome. Pataxós das inúmeras aldeias da Bahia para lá se deslocavam com o intuito de saldar promessas feitas no decorrer do ano. Ademais, o Santuário do Arraial D’Ajuda, referido como o mais antigo do país, atraía, na década de 1970, índios afetados por casos de irradiação ou manifestação de encantados que buscavam um curador famoso ali residente (Carvalho, 2008, p. 42).

Jogos pataxó

Os “Jogos Indígenas Pataxó” são um evento esportivo e cultural que acontece, anualmente, na comunidade de Coroa Vermelha, na semana que antecede o dia 19 de Abril. Diversas equipes participam de diferentes modalidades esportivas e culturais, tendo como principal lema celebrar e não competir. As equipes são formadas, em média, por 20 pessoas com idades que variam entre 12 – 70 anos, a maioria tendo, porém, entre 15 a 30 anos. As crianças participam de forma significativa nos jogos.

Sua primeira edição ocorreu em 2000, e teve como referência os “Jogos Indígenas Nacionais”, dos quais os Pataxó participam. Se nas primeiras edições as equipes eram formadas apenas por membros da comunidade de Coroa Vermelha, hoje, além de outras aldeias pataxós, há participantes de outras etnias estabelecidas na Bahia.

A Praça do Cruzeiro, que faz parte da Terra Indígena de Coroa Vermelha, é o local que sedia as atividades. A comunidade aproveita um campo de futebol de areia, entre duas cruzes, e constrói pequenos kijeme [casa; choupana] ao redor, para agrupar as equipes participantes, bem como monta um pequeno palco, onde são dispostos os equipamentos de som. Também é construída, exclusivamente para os jogos, uma cozinha de palha, onde todas as equipes se reúnem para as refeições.

Os jogos têm uma coordenação, que varia a cada ano, formada pela comissão organizadora do evento e por uma equipe de voluntários. Toda a comunidade indígena é mobilizada. Aproximadamente quinze dias antes do evento, começa a preparação das equipes, a elaboração dos adornos corporais e o preparo das pessoas que participarão das modalidades esportivas e culturais.

As modalidades esportivas compreendem corridas de tora e maracá, futebol, arco e flecha, e arremesso de tacape, dentre outros. No desfile da ĩhé baixú [a participante mais bonita], cada equipe apresenta a sua candidata acompanhada de um kakusú [homem; eventualmente marido], não havendo nenhuma restrição etária para a participação. O primeiro, segundo e terceiro lugares são escolhidos por um grupo de jurados.

Embora essa grande festa se denomine Jogos Pataxó, aludindo, assim, a atividades esportivas, ela constitui, de fato, um momento próprio, no decorrer do qual a identidade cultural do grupo se fortalece.

Fonte: www.pib.socioambiental.org/100